片頭痛は予防できる時代になりました

片頭痛の発症抑制薬の取り扱いについて

品川ストリングスクリニックでは片頭痛の発症抑制薬「エムガルティ・アイモビーグ・アジョビ」の3剤の取り扱いを始めました。

片頭痛の原理は未だに解明されたとは言えないものの、現在最も信頼されている仮説は「三叉神経血管説」です。この仮説によると、片頭痛が始まるときは、三叉神経から「CGRP」というたんぱく質が脳の表面の膜(硬膜)に向かって放出され、それを受け取った膜は炎症と血管拡張を起こし、その結果、脳が痛み、嘔気、眠気を感じるとされています。

「エムガルティ・アイモビーグ・アジョビ」の3剤はいずれも体内に放出されたCGRPを無力化させるモノクロナール抗体製剤(注射)で、欧米では3~5年の実績があります。

当院でも既に多くの頭痛持ちの患者様が、片頭痛の頻度と程度が軽くなり、日常生活が変わったのを実感されています。「内服薬がほとんど必要なくなり、頭痛の心配から開放された。」と嬉しいお言葉を頂戴しています。

片頭痛は予防できる時代に変わりました。これまでの内服薬で効果がなかった方も、諦めないでご相談ください。

発症抑制薬は1ヶ月に1回の注射が基本ですが、「アジョビ」は3ヶ月に1回(3本)も選べます。

毎月の通院が難しい方、年末年始など間があいて心配な方にお勧めです。途中はオンライン診療が利用できます。

頭痛は立派な病気。しかし、治らないわけではありません

頭痛でお悩みの方へ

現代の日本では、頭痛で悩んでいる方が非常にたくさんいらっしゃいます。最もありふれた症状の一つのため、風邪をひいた時や冷たいものを食べた時、二日酔いの時など生活のあらゆる面で頭痛は起こります。 「頭痛」と言うと軽いイメージを持たれてしまうこともありますが、実際には、寝込んで何も手につかない、吐き気がする、光や音で痛みが悪化する、仕事に行けない、人間関係に支障が出ているといった方も珍しくありません。また、頭痛の中には重篤な疾患を原因とするものもあるため迅速な診断と的確な治療が必要です。

品川ストリングスクリニックでは頭痛治療に力を入れており、ただ鎮痛剤を処方するのではなく、きちんと原因を見極めた上で原因を解消する治療を行っております。

頭痛でお悩みの方は、諦めずに当院へご相談下さい。

頭痛の分類

一次性頭痛

一次性頭痛とは、検査を行っても他に原因となる疾患が見つからない、いわゆる「頭痛持ちの方の頭痛」のことを言います。

頭痛で外来を受診する人の大半が一次性頭痛で、この頭痛だけで命に関わることはありませんが、日常生活に支障をきたす場合は治療が必要になります。

片頭痛

頭痛の頻度は月に数回~10回前後、頭の片側あるいは両側がズキンズキンと脈打つような痛み、吐き気や嘔吐を伴う、家族に片頭痛持ちがいるなどの特徴があります。

緊張型頭痛

首や肩の「はり」「こり」を感じることが多く、目の疲れや体のだるさ、めまいなどを伴います。 緊張型頭痛の原因として悪い姿勢や長時間のデスクワーク、血液循環の悪化による身体的ストレスと対人関係や仕事・家庭などの悩みや不安による精神的ストレスがあげられます。

群発頭痛

男性にあらわれることが多く、1年から数年に一度、1ヶ月から数ヶ月、毎日のように決まった時間に頭痛が起きます。

目の充血や涙、鼻水、鼻づまりを伴うことがあります。

三叉神経・自律神経性頭痛

主に顔面や頭部の感覚をつかさどる三叉神経が活発になり、その過剰な興奮により副交感神経系が活性化されることによって、鼻水や鼻づまり、眼球結膜の充血、涙が出る、まぶたが腫れる・下がる、瞳孔が縮む、おでこや顔から汗が出るといった自律神経症状があらわれると考えられています。

二次性頭痛

二次性頭痛とは、何かしらの病気の一症状として発生する頭痛のことです。脳に異常があることで頭痛が起きるということになるため、治療をしなければ命に関わる可能性もある危険な頭痛です。

この二次性頭痛を見逃さずに診断することが頭痛診療において非常に重要になっています。

二次性頭痛には、くも膜下出血、脳出血、脳腫瘍、慢性硬膜下血腫、髄膜炎・脳炎などによりひきおこされる頭痛があります

くも膜下出血

動脈瘤が破裂して起こり、突然の激しい頭痛、これまで味わったことの無い痛みを自覚し、吐き気・嘔吐、意識喪失も伴い命に関わるため早急に検査、手術が必要です。

脳出血

出血の大きさ、場所によって随伴する症状は違いますが、片側の手・足・顔のしびれや脱力、言語障害や視野障害といった症状を伴うことが多いです。

脳腫瘍

半年から数ヶ月の経過で、嘔気・嘔吐を伴って徐々に増悪する頭痛が典型的です。

朝方に発生しやすく、起きてしばらく経つと改善します。進行性の片麻痺、けいれん発作の症状も現れることがあります。

慢性硬膜下血種

血液が溜まることで脳を圧迫し、頭痛を感じることがありますが、手足のまひや食欲低下、認知症のような症状(言語障害)などが見られることもあります。

髄膜炎・脳炎

髄膜炎・脳炎による頭痛は強いことが多いですが、痛みは徐々に自覚し強くなっていくものです。

後頭部に強い痛みを感じることが多いのも特徴です。

有痛性脳神経ニューロパチー、他の顔面痛およびその他の頭痛

有痛性脳神経ニューロパチーおよび他の顔面痛

その他の頭痛性疾患

頭痛の検査

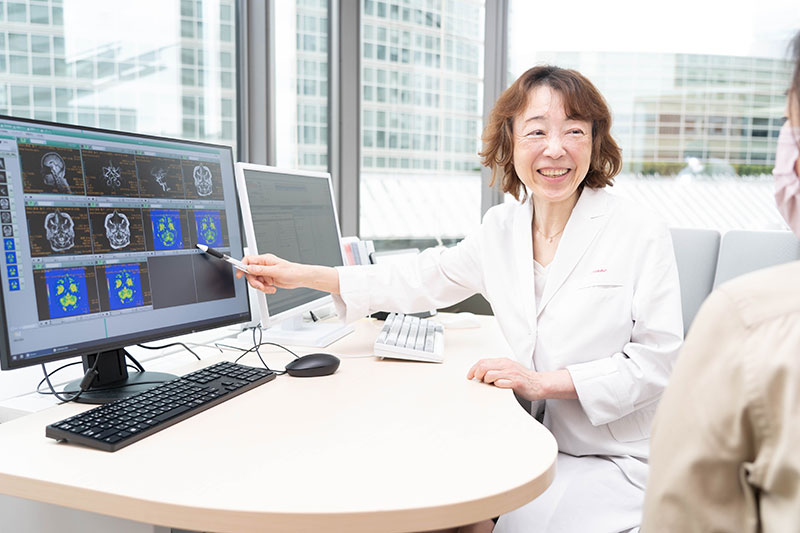

頭痛外来で行う問診・検査

当外来では問診から行います。

頭痛には明確な診断基準があるものもあり、問診票に「頭痛が始まった時期や時刻」「痛みの持続時間」「痛む頻度」「痛みの部位や性質、程度」「頭痛に伴う症状」等を記入いただき、それをもとに診察を行います。

受診時に頭痛が起きていなくても構いません。むしろ頭痛が起きていないときの方が客観的に診察できる場合もございます。

詳しくはよくある質問をご覧下さい。

そして、血液や骨密度の検査、CT検査やMRI検査など必要な検査を行い、診断を確定していきます。

当院では頭部のCTやMRI検査を積極的に活用しています。ご希望される患者様には、提携している検査センターで検査を受けていただき、当院での診療に診断結果を使用いたします。

なお、検査をするのは頭部になりますが、原因があるのは脳とは限りません。

鼻、目、耳の異常によって頭痛が引き起こされることも多いです。これらの原因を突き止めることで適切な薬の処方が可能になります。必要に応じて脳波検査も行います。

検査項目

- 血液検査

- 骨密度検査

- 血管年齢検査

- 頸動脈エコー検査

- CT

(※提携検査センターで実施) - MRI

(※提携検査センターで実施) - 脳波検査

(※提携検査センターで実施)

治療方法

-

頭痛ダイアリー

頭痛ダイアリーとは、ご自身の頭痛症状を先生に伝えるアシストをするツールです。

頭痛外来を受診しても「頭痛の症状を上手く伝えることができない」「過去に頭痛症状がいつ起こったのかきちんと把握できていない」などの悩みを患者様から頂きます。

頭痛の記録を付けることで、自分の頭痛が起きるタイミングやきっかけを知ることができるだけでなく、診察の際に頭痛症状を詳細に伝えることができ、より的確な診断が可能になります。

ご自身の頭痛症状を把握することで、原因が明らかになり頭痛が起きない様に行動する、もしくは頭痛が起きそうなときは早めにお薬を飲むといった対策が取れるようになります。 -

お薬(飲み薬、点鼻薬、自己注射)

頭痛薬には、ただ痛みを抑えるだけでなく根本的に頭痛を治すためのお薬があります。当院では飲み薬、点鼻薬、自己注射を取り扱っており、患者様の頭痛の種類や程度に合わせていずれかの方法を選択いたします。

動画で解説!頭痛のタイプと対処法について

-

頭痛の種類について

-

片頭痛の治療・予防

-

頭痛解決マニュアル ゲンキの時間

-

知っておきたい!頭痛のタイプと対処法

-

知っておきたい!頭痛のタイプと対処法 緊張型頭痛